「すべては、持続可能な医療の未来をつくるために」をミッションに、

産業保健・医療人材・医療経営の3つの領域から医療課題の解決を図る企業です。

)

)

)

)

)

ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。「労働安全衛生法」により、労働者が50人以上の事業場では毎年1回全ての労働者に対して実施することが義務付けられています。

「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

従業員が50人を超えそうで、ストレスチェックの実施が必要な状況。どれを選べばいいかわからない。

組織改善をしたいが、経営層を動かすのが難しい。経営層に訴える根拠を、ストレスチェックの具体的な数値で測定したい。

ストレスチェック後の集団分析結果を活かすために、専門家のアドバイスを受けたい。

ストレスチェック実施の準備に追われて、事後対策にまで手が回らない。

厚生労働省推奨ツールの簡易調査票から変更したいが、どのストレスチェックへの変更がいいのか、よくわからない。

ストレスチェックのシステムを変えると、それまでのデータが無駄になってしまうのではないか?

集団分析の項目が限定されていて、こちらの意図通りに分析ができない。自由に分析がしたい。

集団分析の結果をみても、どうしたらいいかよくわからない。

自社に一番適したストレスチェックツールや実施方法を知りたい。

グループ会社をまとめて運用しているが、担当者の業務負荷が高い。効率よく管理する方法はないだろうか?

事業場ごとに、労働基準監督署の報告書を作成するのが大変で困っている。

ストレスチェック結果だけ渡されても困ってしまう。その後どうしたらいいかわからない。

Law

「Co-labo」は利用実績が年間60万人のストレスチェックツールです。法令準拠・実績多数で、はじめてのストレスチェックに最適です。

Presenteeism

ストレスチェックの結果を属性・組織ごとに、平均値や分布、損失額を算出できるので、組織改善の根拠を具体的な数字で説明する提案が可能です。

Analysis

貴社の課題を「可視化」し、産業医・臨床心理士の資格をもつコンサルタントから臨床経験に基づいた改善施策のご提案も可能です。

Outsourcing

運用支援や設定代行サービスの提供に加えて、専用サポートデスクや操作説明会、管理者画面のチャットボットなど、導入後のフォロー体制があります。

Lineup

簡易調査票標準版に加え、人材育成・組織開発尺度を追加したストレスチェックや、新職業性簡易調査票をはじめ、多種多様なラインナップを取り揃えています。

Data transfer

これまでに実施したストレスチェック結果データの移行が可能です。厚生労働省のツールからも、過去の実施結果の引継ぎができます。

Analysis

登録した集団分析用のデータはいつでも・簡単に変更することが可能です。部署、職種、事業所別、採用区分、職責など様々な切り口で集団分析を行うことができます。

Report

部署毎の分かりやすいアドバイス入りの集団分析レポートが出力いただけます。また、専門のコンサルタントによる報告会や研修サービスも充実しています。

Suggestion

ストレスチェックだけでなく、業務プロセスの企画設計~運用代行までおこなうBPOサービスがあります。お客様に適した実施方法をご提案可能です。

Consulting

グループ一括契約により、低コストでのご提供が可能です。グループ全体で統一して初期環境を構築することで、複雑になりがちなグループ実施を、運用コンサルティングサービスでサポートします。

Auto output

労働基準監督署向け報告書の自動出力機能をはじめ、負荷軽減のための便利な機能を豊富にご用意しています。

Follow

操作説明会や動画形式の操作ガイダンスなど、ストレスチェック導入後のフォロー体制も充実しています。結果後のサポートもお任せください。

エンゲージメントサーベイ 『Qraft (クラフト)』をご活用ください! 年間60万人が受検 料金はお問い合わせください 法令準拠

4万人以上のデータをもとに開発。現在のストレス状態、ストレス原因の測定に加え、人材開発、健康経営に役立つ独自の視点が評価され、大手生命保険会社、メガバンクをはじめ多くの企業に導入いただき、年間60万人以上にご利用されています。

本サービスは(株)ヒューマネージとの業務提携によりサービスを提供しております。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会プライバシーマーク取得

簡易調査票の内容 厚生労働省の推奨調査票を元に開発 ストレスチェック制度義務化に対応するための最低限の項目を測定できます。

簡易調査票の内容をベースに、職場のストレス原因や従業員本人のストレス反応などを網羅的に把握できるようになっています。

人材育成にも Co-Labo57を元に開発 「コーピング(ストレスへの対応力)」を測定。個人や組織に対して、改善施策をわかりやすくフィードバックします。

集団分析において、虚偽申告傾向回答者を除外するなど、精緻な分析が可能です。長年実施してきたため同じ質問内容に飽きてしまった、より専門的な質問構成・尺度で深く分析したい、という場合におすすめです。

職場環境要因・ Co-Labo57をベースに開発 組織改善の側面から、ワークエンゲージメント、職場のいきいき状態を測定。集団分析としての活用を提案します。

仕事に対する「エンゲージメント」「職場環境」「ハラスメント」についても測定できる新簡易調査票(80項目)に対応しています。

専門的な内容で 独自開発の完全オリジナル 組織改善のための(集団分析用)尺度を追加し、より深く職場の課題を洗い出します。義務化対応のための測定に加え、独自機能も豊富です。

測定結果は偏差値形式でアウトプットされるため、ストレスの原因や、それに対してどのように対処すべきかまで詳細に分析できます。定量的・専門的な分析になっていますので、組織の生産性向上に活かせます。

新職業性簡易調査票(いきいき尺度測定)、人材開発・組織開発に対応した独自のストレスチェックラインナップを揃えています。

プレゼンティーズム尺度、エンゲージメント尺度、コーピング尺度等の測定尺度の追加が可能です。

ストレスチェックの実施に加え、従業員満足度調査などの社内調査にも活用できます。

実施方法は、紙/マークシート方式、web方式(スマートフォン対応可能)から選べます。web方式は日本語、英語に対応、紙/マークシート方式は8か国語に対応。

システム操作説明会・専用サポートデスクを用意しています。

グループ企業としての導入、多事業所での導入などニーズ・背景にあわせた提案を行います。

国際規格(ISO9001)に裏付けされた高品質な運用・システム設定代行を実施します。

システムから出力される分析レポートには、分かりやすいグラフとアドバイスが入っています。

集団分析結果はクロス集計&経年比較可能(管理者画面上で3か年分同時表示)、マークシートへの個人情報印字(負荷軽減および記入ミス防止)、圧着ハガキでの受検案内(セキュリティ対策とスピード重視)、管理者権限別機能・閲覧範囲制御(実施者・実施事務従事者、人事・制度担当者、管理職等)…

Pick Up!

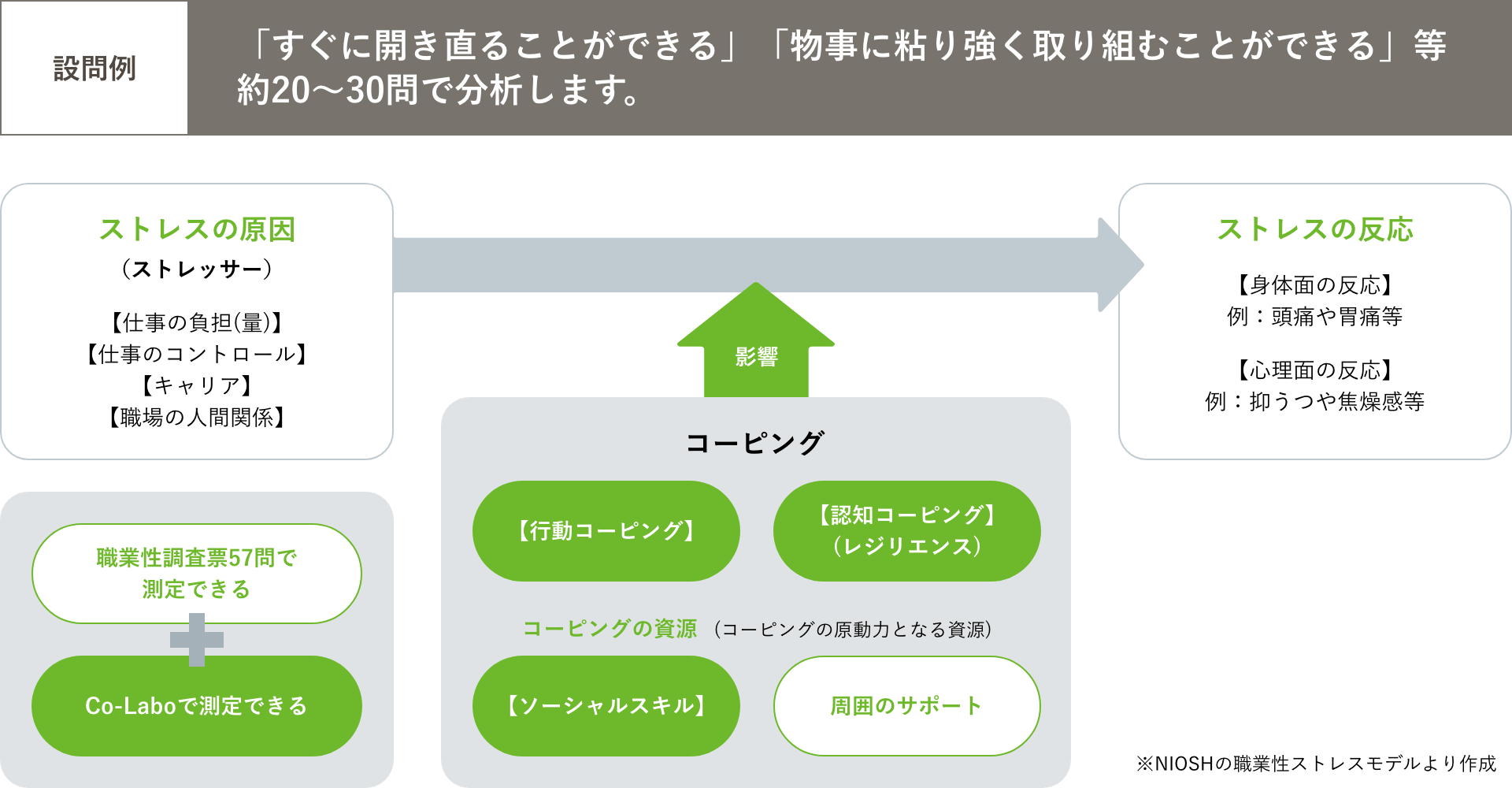

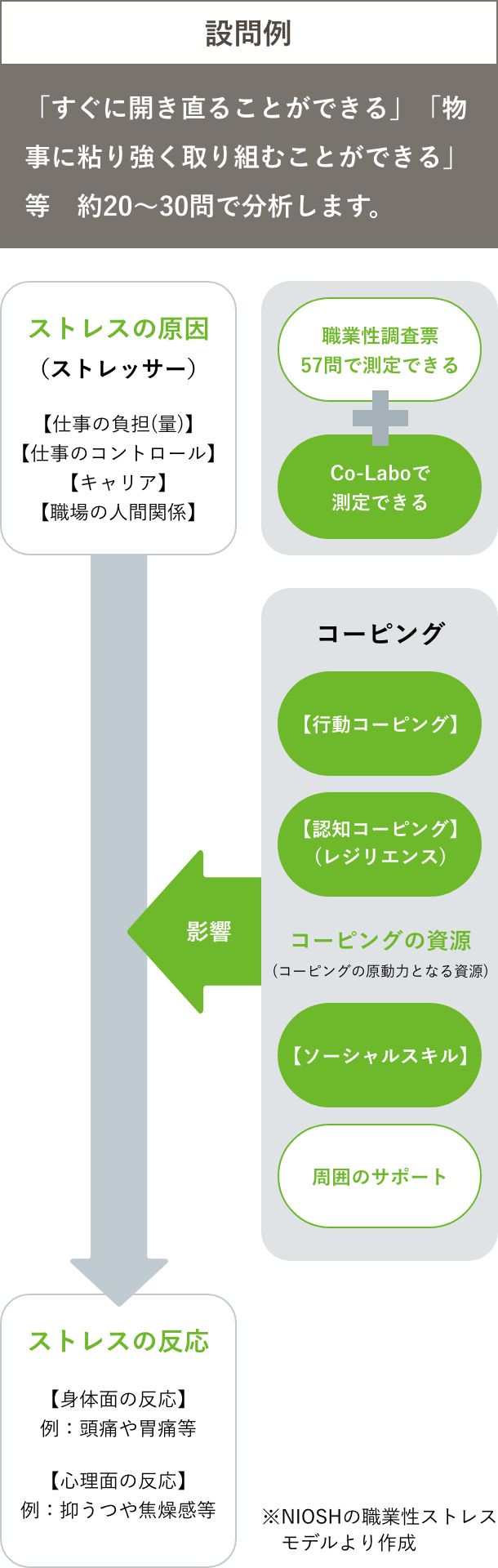

コーピングとは

ストレッサー(ストレスの要因)による問題を解決しようとする努力や対処法を「コーピング」と表します。代表的なコーピングには「行動コーピング」と「認知コーピング」の2種類があり、周囲のサポートだけでなく、個人の対処能力を見える化することで組織の傾向を明らかにして、より具体的な職場環境改善が可能となり、ストレスチェックの結果活用を実現します。

※コーピングは【Co-Labo57+】【Co-Labo78】にて測定することが可能です。

義務化対応 ストレスチェック 追加尺度 ストレスチェック 独自アンケート(自由設問) ストレスチェック 管理者様向け運用支援 運用サポート 運用コンサルティング 運用サポート 運用代行(BPOサービス) 運用サポート 集団分析レポート 職場改善

新職業性簡易調査票(いきいき尺度測定)、人材開発・組織開発に対応した独自のストレスチェックラインナップを揃えています

プレゼンティーズム尺度や、エンゲージメント尺度をはじめ、測定尺度の追加が可能です

従業員満足度調査などの社内調査にも活用できます

システム操作説明会・専用サポートデスクを用意しています

グループ企業としての導入、多事業所での導入などニーズ・背景にあわせた提案を行います

国際規格(ISO9001)に裏付けされた高品質な運用・システム設定代行を実施します

システムから出力される分析レポートには、分かりやすいグラフとアドバイスが入っています

Co-Laboには健康経営サーベイやプレゼンティーズム尺度・エンゲージメント尺度・コーピング尺度など、多角的な独自尺度を設けていますので、人材育成のみならず組織改善にまで活用することができます。

<Point>プレゼンティーズムは、健康経営優良法人(ホワイト500)認定における重要な指標の一つです。

50名規模の事業場から数万人を超える超大手企業まで、業種・業態に合わせて柔軟な設定が可能です。また、他社ツールで実施した検査結果のデータを無料で移行できます(原則1年分)。データの移行作業も承っております。過去データの再分析ができ、継続してご活用いただけます。さらに、操作説明会・個別相談会、BPOサービス(運用設計・設定代行)をはじめ、人によるサポートも充実しています。

Co-Laboのセキュリティとサービスレベルは複数の国際規格に準拠。安心してご利用いただけます。

CASE1

グループ会社を含め、ストレスチェックを一斉に実施出来る事が導入の決め手でした。各社ごとの権限を設定出来てさらに費用もスケールメリットがあり満足しています。

CASE2

マークシートとWeb実施の併用が出来て、マークシートに従業員情報の印字を行った上で納品が可能なため、配布・回収の手間が大幅に削減できました。また、高ストレス者のみに書類を同封するなど、こちらも手間が減り助かっています。

CASE3

当社では、人事異動が頻繁にある為、毎年の様にストレスチェックの実務担当者が代わるのですが、Co-Laboは、従業員情報をシステムへインポートする作業や、受検案内メールや未受検者への勧奨メールの自動配信など、ストレスチェックの設定について支援してもらえるので、助かっています。

CASE4

2019年までは、57問(職業性ストレス簡易調査票)のツールを実施していました。集団分析結果を踏まえて教育研修や職場環境改善に取組んだものの、より効果的な対策を行いたいと考え、Co-Labo57+という従来の設問にコーピング尺度が追加された設問を採用しました。従来のストレスチェック結果には出てこない数値を把握出来る事で対策の幅も広がりました。今後も経年比較を取りながら、職場環境改善に取り組みます。

CASE5

スマホでストレスチェック受検が出来て、かつ英語対応している事が最低条件でした。従業員にはストレスチェックとは別に独自のアンケートを個別に行っていましたが、Co-Laboのシステムでは、併せて実施が可能なので、手間が半分になりました。さらに、プレゼンティーズムについても3つのアンケートに回答するだけで測定が出来るので、利用しています。

CASE6

ストレスチェックの結果を会社や各支店へ報告する事が必要だった為、専門家の詳細レポート作成と報告会を依頼しています。報告だけではなく、簡潔に分かりやすい内容になっており来年以降もお願いする予定です。今年は、その結果を踏まえ職場環境改善活動に取り組む事となりました。

まずはサービス資料をダウンロードして、詳細をご確認ください。すでに検討が決まっている場合は、ご希望条件でお問い合わせください。お急ぎの場合は、電話のご連絡がおすすめです。

貴社の人材育成や従業員の健康状態、組織の活性度合いなど、現状の課題についてヒアリングさせていただきます。ヒアリング内容をもとに、課題解決につながる最適なプランをご提案いたします。ヒアリングはオンライン対応が可能です。お見積りはお気軽にご相談ください。

お見積り内容に了承いただけたら、サービスの契約になります。ご契約後はストレスチェック導入と検査実施に向けた事前準備を進めます。システムの設定やデータ移行など、実施までの設定代行も承ります。

検査後も、集団分析結果レポートの読み方セミナーなどサポートが充実。貴社の組織改善のサポートをさせていただきます。操作説明会・個別相談会、BPOサービス(運用設計・設定代行)をはじめ、人によるサポートを充実させています。年に一度の実施でも安心してご利用いただけます。

産業保健トータルサポートの導入実績は、官公庁、大手企業から中小企業・スタートアップまで1,900企業以上が幅広くご活用中です。産業医のご紹介を主軸に、全国47都道府県すべてのエリアで導入実績があります。また、産業医紹介のサービス継続率は95%以上で、契約産業医の働きや弊社スタッフのサポート体制にも一定の評価をいただいております。

ストレスチェックが実施の義務となるのは、従業員の数が50人以上の職場です。この記事を見ていただいているということは、あなたの会社もストレスチェック実…

従業員50人以上の事業場ではストレスチェックを実施することが義務付けられています。検査の結果、「高ストレス者」と選定された労働者から申し出があった場..,299法人…

会社はその規模に応じて、人事・労務でやるべき義務が生じます。労働者の人数別に、義務と努力義務になることをまとめました。項目ごとに、労働者にアルバイト…

衛生管理者とは、労働者の健康を守るために企業が選任すべき存在です。また「衛生管理者」の資格は、労働者の健康障害や労働災害を防止することを目的とした、…

産業医の情報収集はこれ1冊!労働安全衛生法で50名以上の事業場は選任義務があります。人事労務担当者が、労働衛生の法的義務を守るために知っておきたい基礎情報がわかりやすく掲載されています。

義務になることは、衛生委員会の設置、衛生管理者の選任、産業医の選任、ストレスチェックの実施と報告書の提出、定期健康診断結果報告書の提出です。

事業場の労働者数が50名を超えるタイミングで、衛生管理者を選任する必要があります。試験内容をはじめ、衛生管理者を目指すための知識や選任後の業務内容を1冊にまとめました。

健康管理体制の強化や社員のメンタルヘルスケアにオススメなサービスが、産業保健師の選任です。産業保健師の導入メリットや、役割・業務内容・導入事例等を詳しく解説しています。

2024年3月、エムステージは「健康経営優良法人2024」に認定されました。昨年に続き6年連続となります。企業の皆様に健康経営を推進する私たちだからこそ、ロールモデルとなる働き方をすべきと考え、『一歩先の健康経営』を体現していきます。

2021年8月、産業保健サポートサービスが「日本の人事部 HRアワード」プロフェッショナル部門に入賞しました。産業医紹介だけにとどまらず、企業への継続した産業保健の支援活動が健康経営を支える優れたサービスであると評価されました。

2024年2月、株式会社エムステージは日本次世代企業普及機構が実施する「ホワイト企業認定」の最高水準であるプラチナランクを取得いたしました。

「すべては、持続可能な医療の未来をつくるために」をミッションに、

ストレスチェックとは

ストレスチェックの目的

労働者が自分のストレスの状態を知ることで、

①ストレスをためすぎないように対処したり、②ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、③会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、④職場の改善につなげたりすることができます。

ストレスチェックでお悩みはありませんか?

50人以上で

法令対応が必要

組織改善につながる

根拠が欲しい

専門家に

アドバイスしてほしい

事後対策まで

手が回らない

厚生労働省のツール

から変更したい

システムの変更で

過去のデータは?

集団分析が

自由にできない

集団分析結果後に

何をしたらいい?

自社に一番適した

方法が知りたい

グループ会社を

効率よく管理したい

労働基準監督署の

報告書作成が大変

ストレスチェック結果を

どうしたらいいかわからない

厚生労働省準拠で

法令対応が可能生産性や健康経営の指針に

プレゼンティーズム指標を産業医やコンサルタント

による分析資料/報告会BPOサービス/

運用支援・設定代行多種多様な

ラインナップをご提案過去の

データ移行が可能集団分析が様々な

切り口で可能アドバイス入りの

集団分析レポート貴社に最適な

実施方法をご提案可能運用コンサルで

グループ一括管理を支援報告書の

自動出力機能ありストレスチェック導入後の

フォロー体制が充実従業員のエンゲージメント状態を調査したい! (しかし、これ以上業務負荷をかけたくない…)

業界初となる“ジョブ・クラフティング”も測定可能なエンゲージメントサーベイ『Qraft』をリリースしました。

Co-LaboとQraftの管理者・受検者画面・データは完全に連動しているため、現在ご利用中のCo-Laboの操作を行うだけで、Qraftでのエンゲージメントの測定が可能です。ご担当者様も従業員の皆さまも、通常のストレスチェック受検画面にアクセスするだけで、手間なく・負担なく実施いただけます。

ストレスチェック

『Co-Labo』

ITサービスマネジメントシステムの国際規格「ISO20000」認証取得

情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO27001」認証取得

品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001」認証取得

健康経営優良法人(大規模法人部門)

ヒューマネージのサービスは、日本を代表する大企業を中心に、のべ6,500社で導入実績があります。豊富な経験と実績を活かして、サポートを続けてきました。

ストレスチェック『Co-Labo』は年間60万人以上の受検実績があります。従業員数50名の事業場から、数万名の超大手企業まで、様々な企業様が、2015年のストレスチェック義務化以前からサービスをご利用頂いております。

Co-Labo 57

をカバー

Co-Labo 57+

役立つ

Co-Labo 80

アウトカムを測定

Co-Labo 78

生産性向上に

ストレスチェックのサービス内容

義務化対応

尺度の追加

独自アンケート

自由設問の追加

スマートフォン対応、

多言語対応

管理者様向け運用支援

運用コンサルティング

運用代行

(BPOサービス)

集団分析レポート

機能も!

コーピング尺度の測定

他社との比較

(EAP機関)

(ITプロバイダ)

人材開発・組織改善に

活かせる豊富な独自尺度

柔軟な設定が可能な

システムと”人”による

運用サポート

国際規格に準拠

金融業界レベルの

セキュリティ

『WAF(Webアプリケーション ファイアウォール)』を導入し、セキュリティおよび不正アクセス対応は金融業界と同じレベルにまで強化しています。また、自社ビル内に専用のオペレーションセンターを保有しております。マークシート方式の実施においても、セキュリティの高い環境下で、柔軟・迅速な対応が可能です。

導入事例

ご契約の流れ

資料請求

お問い合わせ

ヒアリング

お見積り

サービス

のご契約

他社検査を実施されている場合でも、経年比較をご活用いただけます。

ストレスチェック

の実施

その他のサービス

産業保健トータルサポートの導入実績5,400事業場

ストレスチェック/関連記事

【まとめ】ストレスチェック義務化の内容&対応するために知っておくべきこと

オススメ

【2022年版】ストレスチェック後の「高ストレス」面接指導・面談の流れは?

「産業医の選任」だけじゃない!従業員が50人になったらやるべきこと

【2022年版】衛生管理者ってどんな資格?よくある10の疑問をQ&Aで解説

運営会社のエムステージ

健康経営優良法人

2024認定

日本の人事部 HRアワード2021

日本次世代企業普及機構 ホワイト企業

プラチナ認定

産業保健・医療人材・医療経営の3つの領域から医療課題の解決を図る企業です。

社名

株式会社エムステージ

事業内容

事業所向け産業保健支援、医療人材総合サービス(厚生労働大臣許可13-ユ-010928)

設立

2003年5月

資本金

5,000万円

代表取締役

杉田 雄二

本社

東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F

事業拠点

東京・札幌・仙台・名古屋・金沢・大阪・福岡